Mardi 11 février, 61 États se sont réunis au sommet de Paris sur l’IA pour un accord visant une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique », à l’exception des États-Unis et du Royaume-Uni qui ont refusé d’y adhérer.

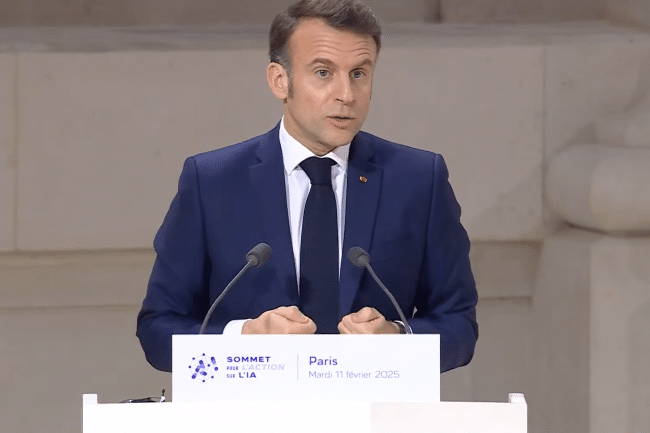

Lors du sommet sur l’IA, les 10 et 11 février 2025 à Paris, Emmanuel Macron a insisté sur l’importance d’établir des « règles précises » et un « cadre de confiance » pour encadrer le développement de l’IA. Parmi les pays signataires de l’accord final – non contraigant – figurent notamment la France, la Chine, l’Inde et le Japon, qui ont plaidé pour une gouvernance mondiale renforcée de l’IA à travers un « dialogue international ». Ils ont souligné la nécessité d’éviter une concentration excessive du marché afin de rendre cette technologie plus accessible. L’administration de Donald Trump, quant a elle, a mis en garde contre toute régulation.

Un positionnement axé sur l’innovation et la sécurité

Le vice-président américain James David Vance, présent lors du sommet, a défendu la position des États-Unis en mettant en garde contre les dangers d’une réglementation excessive. Il a réaffirmé la volonté de son pays de conserver son leadership dans le développement de l’IA, tout en dénonçant les risques posés par certains régimes « autoritaires ». Selon lui, un cadre trop strict, comme celui envisagé par l’Union européenne, freinerait l’innovation et nuirait à la compétitivité américaine. « L’administration Trump veillera à ce que les systèmes d’IA les plus puissants soient conçus et fabriqués aux États-Unis », a-t-il assuré, tout en précisant que cette ambition ne signifiait pas une volonté d’isolement. Le vice-président a plaidé pour un développement sans entraves, estimant que les préoccupations liées à la sécurité, à l’environnement ou à l’éthique ne devaient pas brider l’innovation. « L’avenir ne sera pas gagné en pensant à la sécurité », a-t-il affirmé, appelant à libérer l’IA des contraintes réglementaires pour en exploiter pleinement le potentiel.

Contrairement aux États-Unis, qui justifient leur position par la nécessité d’encourager l’innovation, le Royaume-Uni a refusé de signer la déclaration en invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale et à la gouvernance mondiale. « Nous n’avons pas eu l’impression que l’accord abordait suffisamment des questions plus larges concernant la sécurité nationale ». « Il s’agit de notre propre intérêt national », a déclaré le porte-parole du gouvernement britannique. Le Royaume-Uni assure que cette décision n’a pas été influencée par Washington, mais qu’elle relève exclusivement de ses propres enjeux stratégiques.

Une volonté de domination technologique

JD Vance a également mis en avant la suprématie des États-Unis dans le domaine de l’IA. « Nous devons faire en sorte que les États-Unis gardent l’avance, afin que nous soyons le partenaire de choix pour les pays et les entreprises », a-t-il expliqué. Ce dernier a également souligné l’importance stratégique de la souveraineté américaine sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, des simples concepteurs de puces comme Nvidia ou AMD, aux producteurs comme Intel ou TSMC. « Nous avons toutes les composantes nécessaires : la maîtrise des semi-conducteurs, la puissance de calcul requise. Il faut sauvegarder l’avance des États-Unis et fabriquer nos puces chez nous. » Cette déclaration reflète la volonté américaine de conserver un leadership sur les technologies d’avenir.